リウマチ膠原病内科:中村正医師の論文が日本リウマチ学会誌『Modern Rheumatology』に掲載されました!

このたび、桜十字病院リウマチ膠原病内科の中村正医師と、桜十字八代リハビリテーション病院内科・リウマチ科の松木泰憲医師による論文が、日本リウマチ学会誌『Modern Rheumatology』(Oxford University Press発行)に掲載されました。

この論文は、重要なリウマチ性疾患のひとつである脊椎関節炎に分類される各疾患と非常に珍しいティーツェ症候群という疾患との臨床的な違いをより明確にし、より正確な診断の重要性を提唱しています。また、新たな概念として「ティーツェ領域」に症状が現れるリウマチ性疾患を定義しました。このことは今後の初期診療における精度向上にも貢献する重要な成果であると考えています。

● 『Modern Rheumatology』2025年35巻1号 掲載

“Spondyloarthritis and Tietze’s syndrome: A re-evaluation (脊椎関節炎とティーツェ症候群:再評価)” 論文は こちら>>>

● 本論文を紹介したプレスリリースは こちら >>>

中村正医師 インタビュー

桜十字病院 院長補佐

リウマチ膠原病内科

中村 正 医師

経歴

医学博士/熊本大学医学部医学科臨床教授/厚生労働省アミロイドーシス調査研究班/日本臨床リウマチ学会理事・評議員/Best Docters® in Japan 他

プロフィール詳細は こちら>>>

― 今回の論文に着手された経緯を教えてください。

私たちの研究は、すべて臨床での経験が基になっています。

今回論文で取り上げたケースも、桜十字病院で経験した症例のひとつでした。非常に発症頻度が少ない珍しい病気です。ただ、今から20年ほど前にも同じ疾患を経験したことがあり、その時から強く関心を持っていました。そんな折、再び当院で同じ症状を経験することになり、改めてこの病気を振り返るきっかけとなりました。

― その珍しい症例とは、どのようなものですか?

「ティーツェ症候群」という奇特で聞きなれない疾患です。しかしながら実は、日常臨床ではさまざまな他の病気と鑑別*が必要となるような重要な疾患です。

今回の論文は”総説(レビュー)”の形式を取っています。過去の文献を振り返りながら新たな知見を導き出してまとめたものですね。脊椎関節炎とティーツェ症候群の関係を紐解いたという、そういった論文です。

*『鑑別』とは:ある症状を引き起こす病気を絞り込み、確定させるためにおこなわれる診断

― そのティーツェ症候群とリウマチ性疾患とはどのような関係性があるのでしょうか?

脊椎関節炎という病気は、今リウマチ学の分野では特に注目されています。関節リウマチに似た疾患ですが、近年、研究や技術の進展とともに薬や治療法の発展もあり、さらに関心が高まっています。

その詳細が徐々に解明されてきた脊椎関節炎と症例の非常に少ないティーツェ症候群をいかに鑑別していくかということが、本論文のテーマです。

― ちなみに、この2つの疾患の違いについて、具体的に発表された例は過去になかったのでしょうか。

ほとんどありませんでしたね。そもそもティーツェ症候群は1940年代に初めて報告され、その後は20年ほど経て次の論文が出てきた。そんな風に、極めて稀な疾患だし研究の蓄積が少ない、そういった病気です。

― 脊椎関節炎とティーツェ症候群の鑑別診断について詳しく教えてください。

これらの疾患は筋骨格系に症状が現れ、そして痛みが出てくるという点で非常に似ています。

ティーツェ症候群というのは、前胸部上部、前胸壁ですね、そこに様々な痛みや腫れが出てくる病気です。その症状が脊椎関節炎と非常に似ているため、初期の段階ではこれらの鑑別が非常に難しい。

脊椎関節炎は診断したら早めに治療しないといけない。一方でティーツェ症候群は、ある程度経過を診ながらゆっくり、あるいは経過を診るだけでよい、というような性格の病気です。

そのため、診断によっては、過度な治療や有益でない治療をおこなうことに繋がります。それは臨床的に重大な問題ですので、これらの疾患の鑑別は非常に重要になってきます。

― その非常に重要な鑑別の定義を「ティーツェ領域」として提唱したということですね。

はい。論文の一番最後に、私たちが提唱したその分類を載せています。

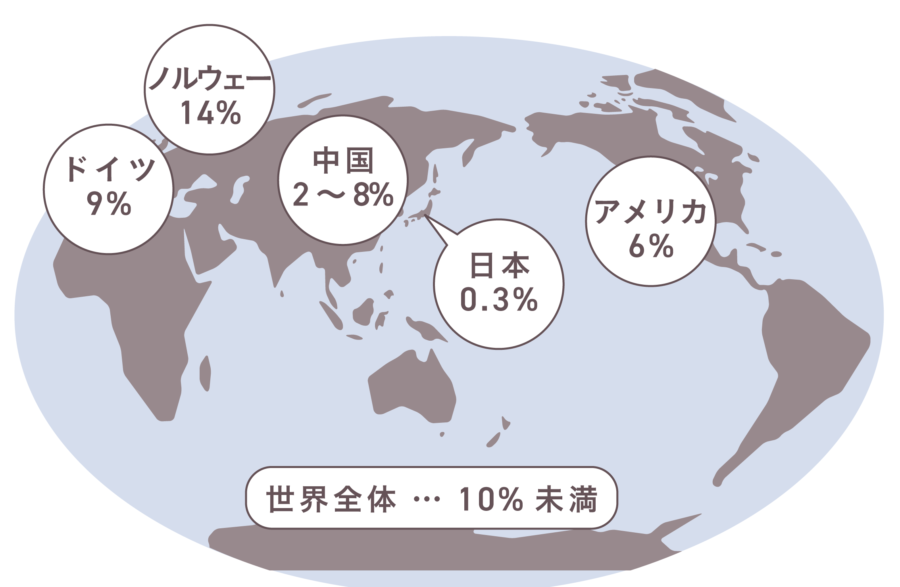

また、現在も日本では欧米の分類基準に従って診断が行われていますが、脊椎関節炎の発症には遺伝的要因が大きく関与しているとされています。ところが日本の場合、その遺伝的素因の発症率がとても低いため、欧米と同様の分類基準を用いて診断しているというのは、非常に危険なわけです。であればこそ、日本独自の診断基準の必要性を提唱したのも、本論文の重要なポイントのひとつです。

図. 一般人口におけるHLA-B27遺伝子型の保有者率は世界的に地域差がある

参考文献)) 順天堂大学医学部付属順天堂病院膠原病・リウマチ内科

『脊椎関節炎』

『脊椎関節炎(特に強直性脊椎炎)』

― この論文の発表によって、社会的、医学的にはどういった影響があると思われますか?

恐らく広く注目されますので、ティーツェ症候群への認識が高まると思います。そこから、患者さんにとって、より適切な診療が提供されるようになるでしょう。

また、脊椎関節炎の分類というものについて、現在、日本の診断基準は欧米に追従するかたちです。ティーツェ症候群であったり、これに類するような様々なリウマチ性疾患であったり、日本独自の分類を確立することで、より精度の高い医療が実現するはずです。

さらに、お話してきた前胸壁に痛みが発する疾患といえば、心筋梗塞や狭心症といったような直ちに命に関わるような心虚血性疾患がまず疑われます。しかしながら実際には、脊椎関節炎やティーツェ症候群、リウマチ性疾患を含めた筋骨格系の病気が頻度的に一番多いといわれています。そういったことの再認識を主張した点も、この論文が受理された理由の一つとして考えています。

― 最後に、先生にとっての論文や研究を発表する意義というものについてお聞かせください。

学会や論文での発表は、自分が適切な方法で診断や診療をおこなっているかどうかを周りに見てもらう手段です。当院のような病院では複数の医師がひとつのテーマについて一緒に検討する機会が少ないのが現実です。ですから、論文や学会で発表するというのは、批判を受ける最もよい機会だと思います。

さらに、論文は言葉としてずっと残ります。そしてそれがいろいろな第三者の目に届き、検討が繰り返されていくわけですから、質の高い知見となっていくと考えています。論文を書くということは日常の臨床の延長であり、臨床医としての私の務めだと思っています。

ご自身の論文を世に送り出すことで、より良い診断・治療の確立に貢献したいと考える中村医師。その言葉からは、すべての患者さまにとっての最も適した治療を望み、お一人おひとりのQOL(生活の質)の向上を心から願っておられる強い思いを感じました。

そして、中村医師が大切にされている”人の健康、社会の健康、地球の健康から繋がっていく、動植物を含めたすべての命あるものが健康である「One Health」という精神”に対する信念が、伝わってくるようなインタビューでした。

論文の詳細

● 『Modern Rheumatology』2025年35巻1号 掲載

“Spondyloarthritis and Tietze’s syndrome: A re-evaluation (脊椎関節炎とティーツェ症候群:再評価)” 論文は こちら>>>

● 本論文を紹介したプレスリリースは こちら >>>

掲載学会誌について

■ Oxford University Press(オックスフォード大学出版局)

英国のオックスフォード大学の一部局で、学術・研究・教育の振興に貢献する世界規模の出版事業を展開しています。

【URL】 https://academic.oup.com/

■ Modern Rheumatology (日本リウマチ学会誌)

一般社団法人日本リウマチ学会が発行するリウマチ学学会誌です。リウマチ学や関連分野のオリジナル論文、症例報告、綜説、小論文などを掲載しています。

【URL】 https://academic.oup.com/mr